«Всякая клетка от клетки» - Рудольф Вирхов.

Это утверждение одинаково верно для всех клеточных организмов - растения не исключение! Изначально, каждое растение - это клетка, из которой затем развиваются все органы и ткани.

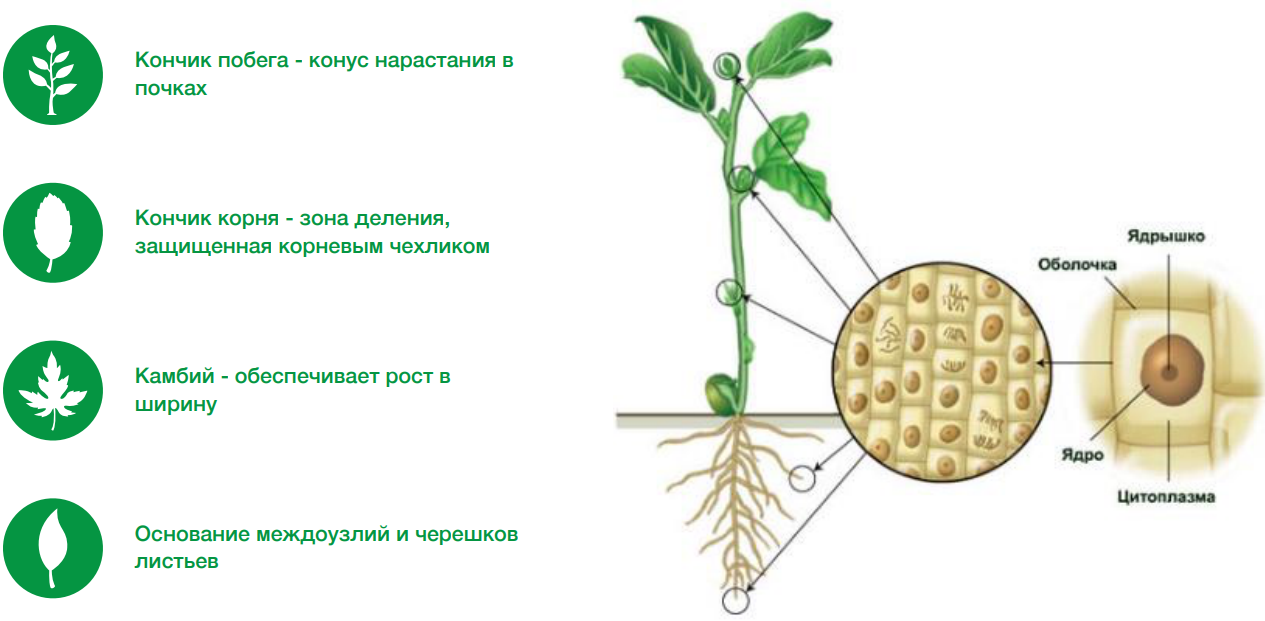

Образовательная ткань

или Меристема - своим ростом растения обязаны именно этой ткани - это совокупность клеток, интенсивно делящихся на протяжении всей жизни.

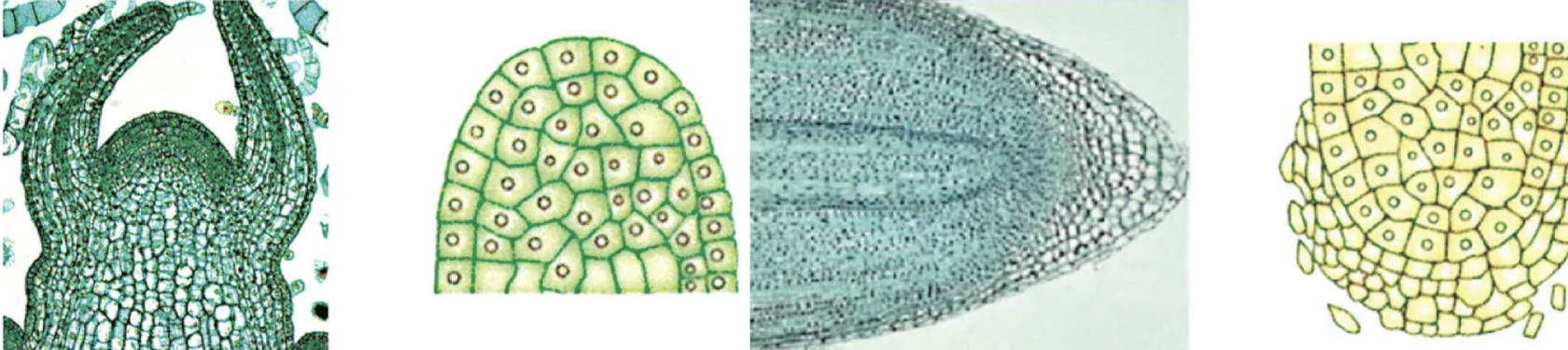

Представлена мелкими постоянно делящимися клетками с крупными ядрами без вакуолей.

В цитоплазме много рибосом и митохондрий. Рибосомы синтезируют белковые молекулы для новых клеток. Митохондрии являются поставщиками энергии для разных клеточных процессов.

Образовательная ткань находится в местах роста растения, что обеспечивает образование, рост и развитие корней, побегов, стволов, листьев.

В цитоплазме много рибосом и митохондрий. Рибосомы синтезируют белковые молекулы для новых клеток. Митохондрии являются поставщиками энергии для разных клеточных процессов.

Образовательная ткань находится в местах роста растения, что обеспечивает образование, рост и развитие корней, побегов, стволов, листьев.

Классификация образовательных тканей

Выделяют:

апикальную - в корнях и на верхушках стеблей - обеспечивает рост в длину;

латеральную - камбий, обеспечивает рост в толщину, хорошо виден на поперечном среде ствола дерева, именно он формирует «годичные кольца»;

вставочную - у основания листьев и затем дифференцируются в другие ткани ;

краевую - дают начало листовой пластинке.

Дополнительно выделяют раневые меристемы - в местах повреждений корня и стебля.

Инициальный тип - может делиться неограниченное количество раз, нет дифференцировки, поэтому они всегда остаются в составе меристемы. Обеспечивают рост растения в длину и ширину.

Производный тип - гистогены - выполняют образовательную функцию. Они делятся несколько раз и затем включаются в состав новой системы - происходит дифференцировка, в процессе которой может измениться структура клетки, а так же она может утратить способность к делению.

Производный тип - гистогены - выполняют образовательную функцию. Они делятся несколько раз и затем включаются в состав новой системы - происходит дифференцировка, в процессе которой может измениться структура клетки, а так же она может утратить способность к делению.

По времени образования выделяют: первичную и вторичную меристему.

Первичные меристемы - закладываются в эмбриогенезе

В периферической части корня различают три слоя:

Первичные меристемы - закладываются в эмбриогенезе

- Вставочные меристемы (интеркалярные) - в виде отдельных участков в зоне активного роста в разных частях растения. Такие ткани можно найти в основании междоузлий у злаков, черешков листьев у многих растений. У злаковых наблюдается быстрый рост стебля за счет множественного расположения данной ткани на стебле - "вставочный рост».

- Прокамбий - это основа будущего камбия, перицикла, окружающего проводящие ткани в один или несколько слоёв (у голосеменных). В корнях перицикл является корнеродным слоем, так как в корне с него начинается формирование осевого цилиндра, наружным слоем которого он является. В нём закладываются придаточные и боковые корни, что имеет принципиальное значение для формирования корневой системы растения.

- Верхушечные (апикальные) - формируются на верхушках стеблей и кончиках корней.

В периферической части корня различают три слоя:

- Дерматоген - в дальнейшем преобразующийся в первичную покровно-всасывающую ризодерму (эпиблему или ризодерму)

- Периблема - образующая ткани первичной коры

- Плерома - внутренний слой ткани центрального осевого цилиндра

Вторичные меристемы - закладываются в постэмбриональном периоде

- Камбий и

- Феллоген - обеспечивают рост растения в ширину

- Раненые меристемы так же относятся к вторичным

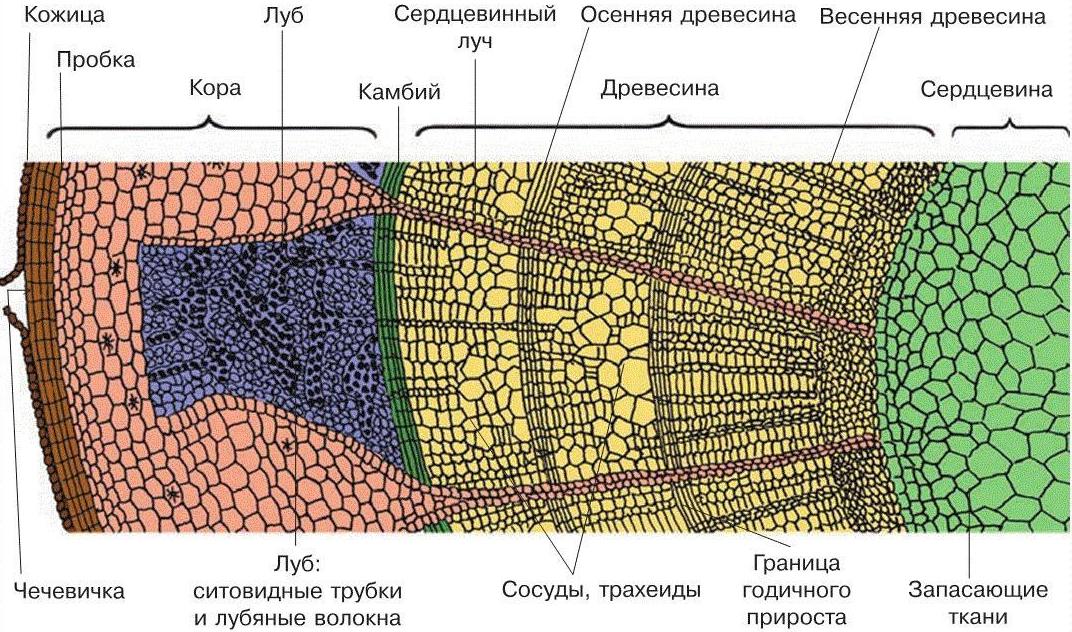

Годичные кольца

Годичные кольца древесины образуются в результате изменения сезонной активности клеток камбия.

Внешний вид годичных колец обусловлен хронологической закономерностью:

весной больше образуется проводящей ткани (более тонкая и рыхлая внутри),

а осенью - механическая (толстая, более твердая).

Именно поэтому годичные кольца на спиле дерева выглядят как чередование колец.

Внешний вид годичных колец обусловлен хронологической закономерностью:

весной больше образуется проводящей ткани (более тонкая и рыхлая внутри),

а осенью - механическая (толстая, более твердая).

Именно поэтому годичные кольца на спиле дерева выглядят как чередование колец.

На внешний вид годичных колец оказывают влияние условия внешней среды.

При дефиците питательных веществ, например, у растений, растущих на болоте, годичные кольца выглядят тоньше своих обычных размеров.

Ветер также оказывает влияние: при его постоянном действии происходит перераспределение древесины по стволу. Оказывая действие на крону, ветер смещает центр тяжести дерева, что сказывается на его нижележащих отделах. Они начинают компенсаторно утолщаться для предотвращения слома дерева. При постоянно дующем ветре ствол сильно искривляется, а форма кроны становится флагообразной.

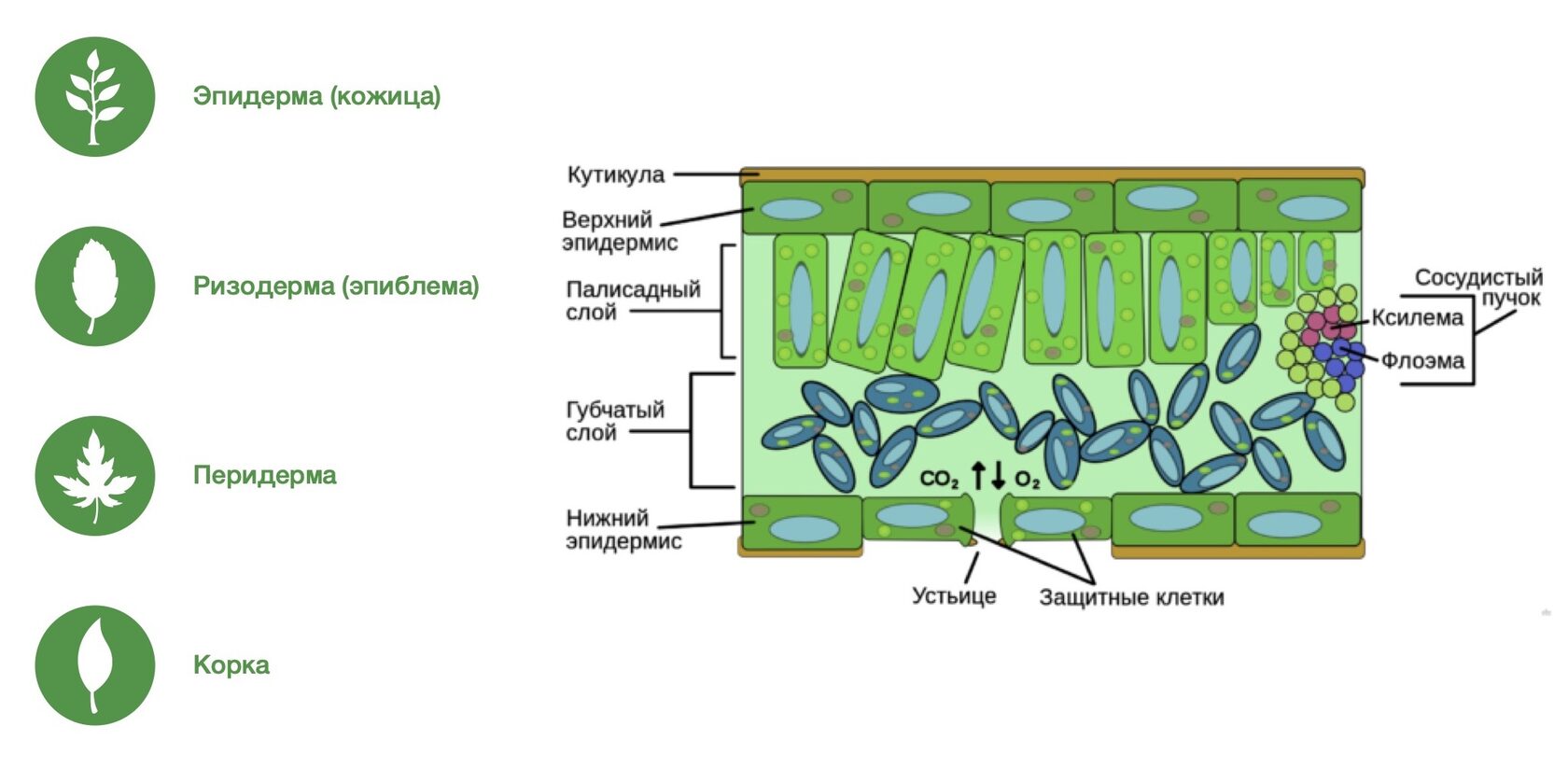

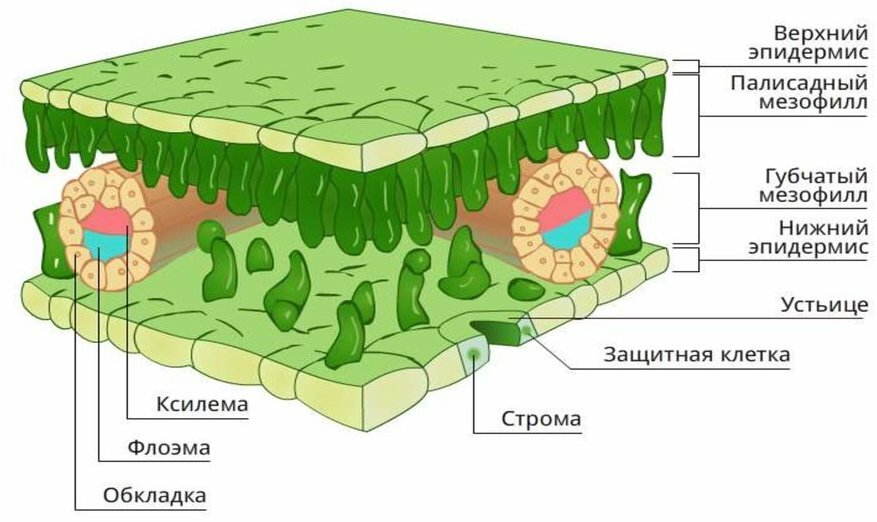

Покровные ткани

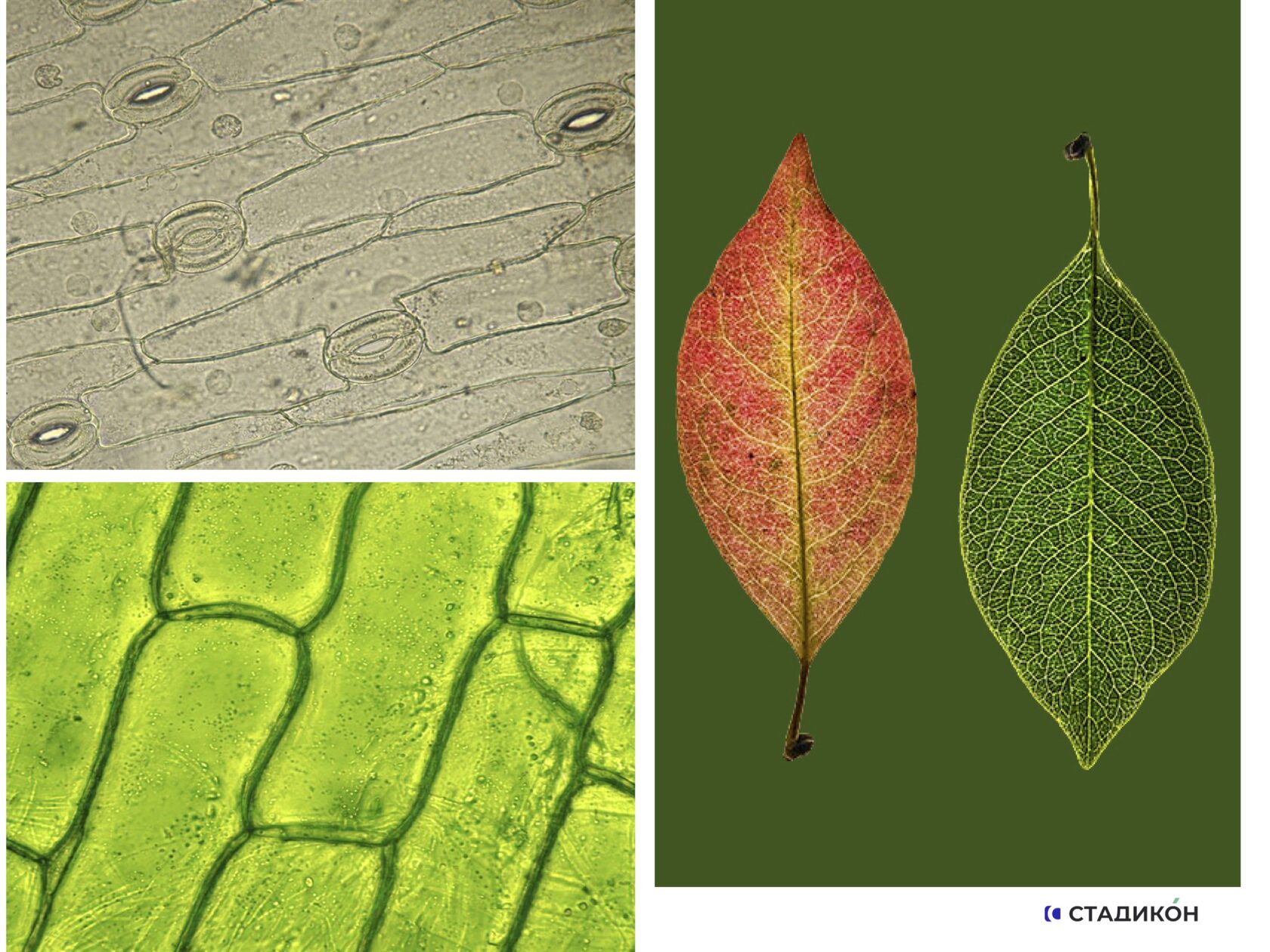

1. Эпидермис (эпидерма, кожица).

Первичная (по происхождению) покровная ткань. Расположена на поверхности листьев, травянистых стеблей.

Включает в себя:

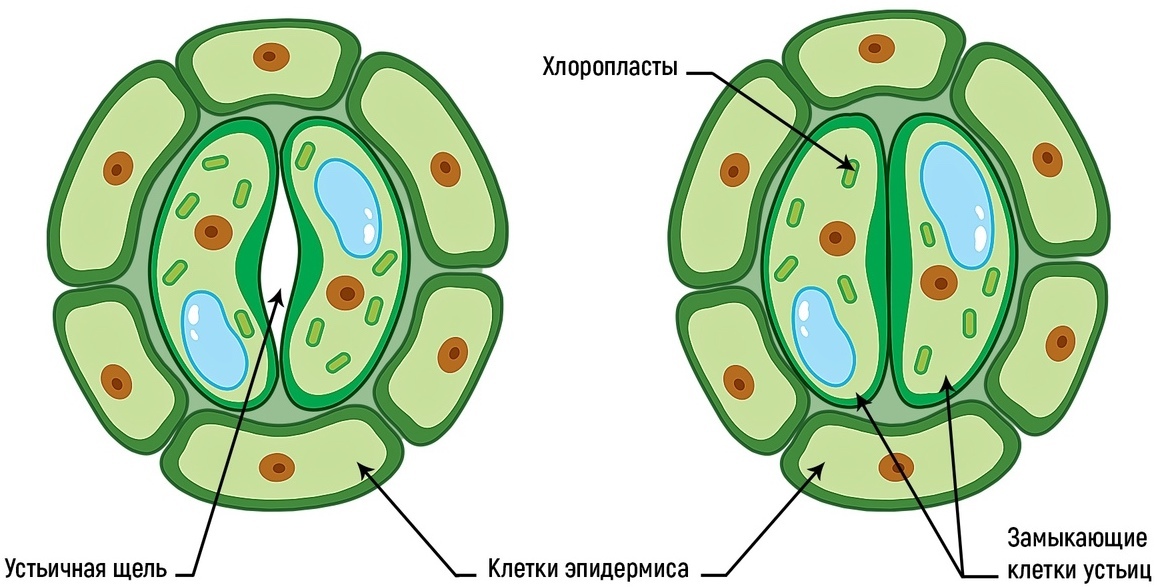

- Замыкательные клетки устьиц (они образуют устьичный аппарат листа).

Устьице - это пора, по обеих сторонам которой находятся замыкательные клетки, которые могут увеличиваться и уменьшаться в объеме в зависимости от концентрации в них клеточного сока.

Первичная (по происхождению) покровная ткань. Расположена на поверхности листьев, травянистых стеблей.

Включает в себя:

- Замыкательные клетки устьиц (они образуют устьичный аппарат листа).

Устьице - это пора, по обеих сторонам которой находятся замыкательные клетки, которые могут увеличиваться и уменьшаться в объеме в зависимости от концентрации в них клеточного сока.

{$te}

Транспирация - испарение воды.

Устьице способно расширяться и сужаться, регулируя транспирацию - испарение воды, а так же газообмен.

Во время интенсивного фотосинтеза, замыкающая клетка насыщается сахарами и крахмалом - продуктами фотосинтеза, среда клетки становится гипертонична, что притягивает воду из побочных клеток, тургор замыкающей клетки повышается, и она приобретает бобововидную форму, вызывая открытие устьичной щели, способствуя испарению излишней влаги.

К ночи клетка становится гипотонична, тургор снижается и замыкательные клетки становятся плоскими, закрывая собой устьице.

Через них в окружающую среду выделяется кислород, а затем поступает углекислый газ, превращающийся в ходе темновой фазы фотосинтеза в глюкозу.

У листьев, плавающих на поверхности воды, устьица находятся только на верхней стороне листа, у надводных (воздушных) листьев устьица обычно расположены на нижней стороне листа. У подводных растений устьтица отсутствуют.

- Собственноэпидермальные клетки - это клетки покровной ткани: они плотно прилежат друг к другу, практически лишены межклеточного вещества.

Функция - создание барьера между внутренней средой растения и агрессивной окружающей средой. Хлоропласты - отсутствуют, вместо них имеются лейкопласты. Снаружи эпидерма покрыта кутикулой - особым слоем воскоподобного вещества, кутина - оно обеспечивает защиту от излишней транспирации, а так же устойчиво к действию гидролитических агентов, микроорганизмов. При недостатке воды кутин компенсаторно утолщается для того чтобы сохранить как можно больше воды.

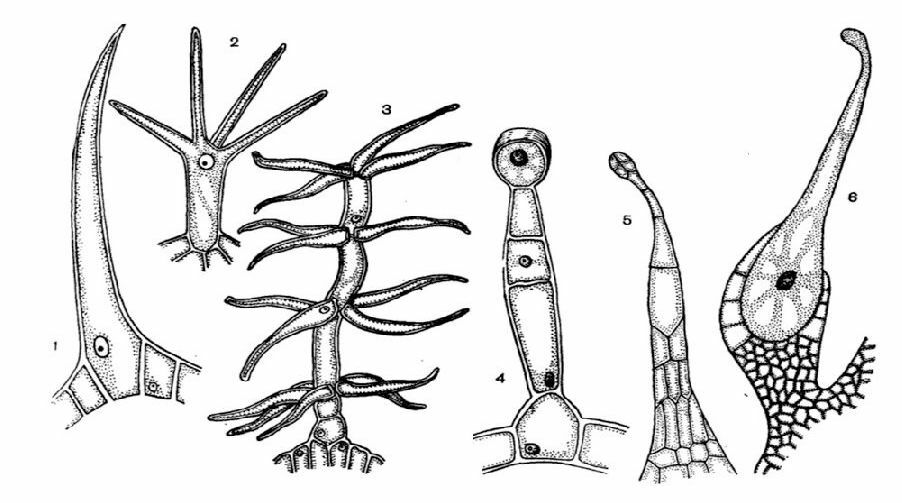

- Трихомы - выросты клеток эпидермы - щетинки, волоски, чешуйки. Чаще располагаются с той же стороны, где и устьица.

Классификация: кроющие, физиологически защищающие ткани листа от перегрева и уменьшающие испарение воды, и железистые. В железистых скапливается секрет, например, у крапивы и при соприкосновении с волоском его головка легко отламывается, жидкость изливается в кожу, вызывая местное воспаление.

Функция - создание барьера между внутренней средой растения и агрессивной окружающей средой. Хлоропласты - отсутствуют, вместо них имеются лейкопласты. Снаружи эпидерма покрыта кутикулой - особым слоем воскоподобного вещества, кутина - оно обеспечивает защиту от излишней транспирации, а так же устойчиво к действию гидролитических агентов, микроорганизмов. При недостатке воды кутин компенсаторно утолщается для того чтобы сохранить как можно больше воды.

- Трихомы - выросты клеток эпидермы - щетинки, волоски, чешуйки. Чаще располагаются с той же стороны, где и устьица.

Классификация: кроющие, физиологически защищающие ткани листа от перегрева и уменьшающие испарение воды, и железистые. В железистых скапливается секрет, например, у крапивы и при соприкосновении с волоском его головка легко отламывается, жидкость изливается в кожу, вызывая местное воспаление.

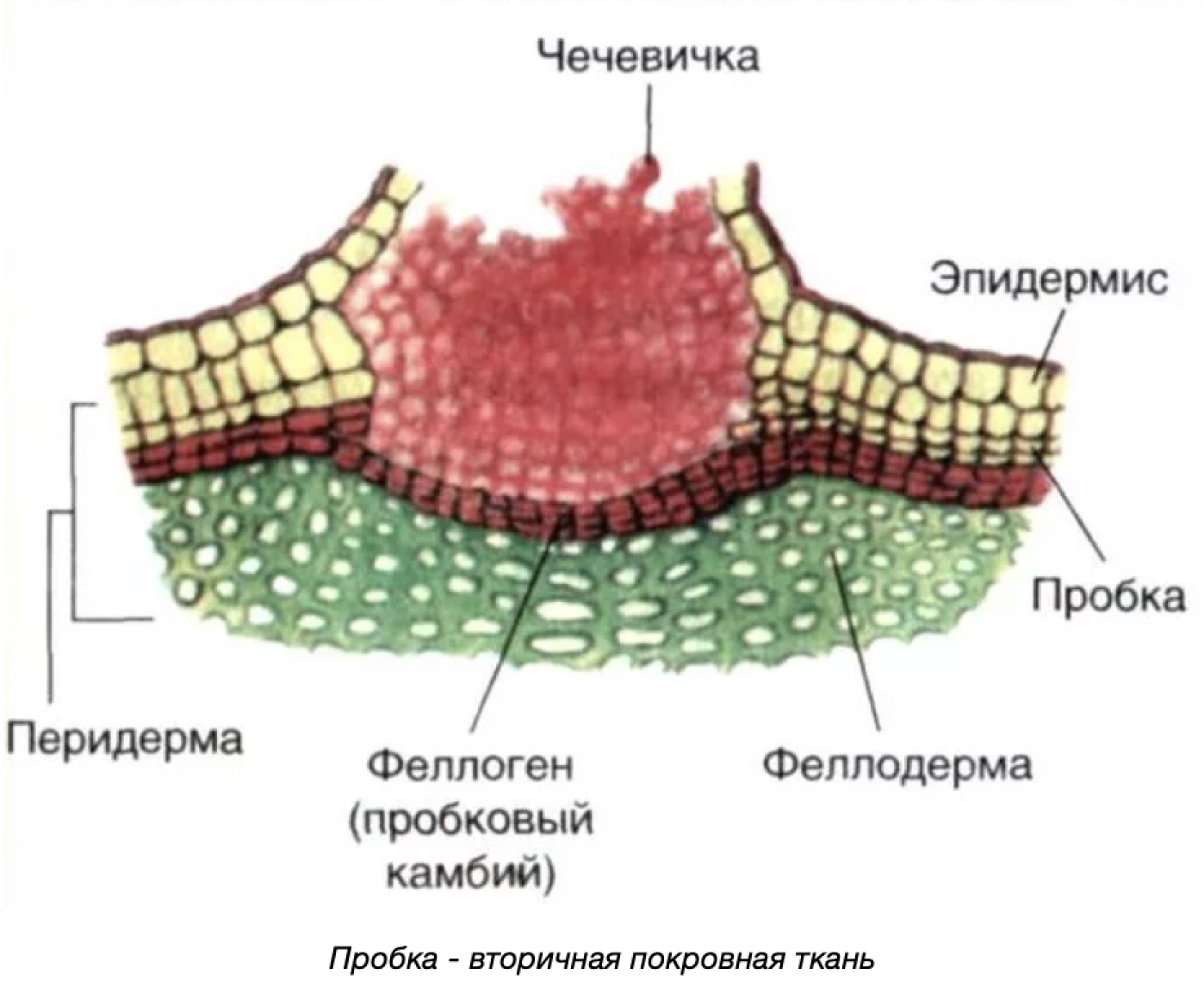

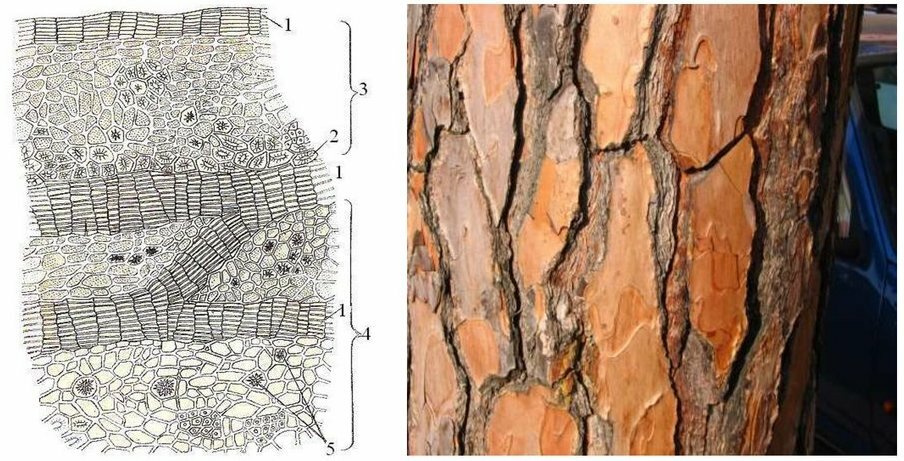

2. Перидерма (кора).

Вторичная покровная ткань, развивающаяся из феллогена (вторичной меристемы).

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность: клетки пробки (феллемы) откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Вторичная покровная ткань, развивающаяся из феллогена (вторичной меристемы).

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность: клетки пробки (феллемы) откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Пробка - это вторичная покровная ткань - скопление мертвых клеток, клеточная стенка которых пропитана жироподобным веществом - суберином.

Через чечевички (аналог устьиц) осуществляется газообмен между пробкой и окружающей средой.

Функции:

- Водо-и газонепроницаемость (с одной стороны, барьерная функция)

- Газообмен,осуществляемыйчерез чечевички (с другой стороны сообщение с окружающей средой)

- Теплоизоляция

- Механическая опора(благодаря клеткам феллемы)

- Защита от проникновения болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов)

- Защита внутренних тканей от высыхания

Через чечевички (аналог устьиц) осуществляется газообмен между пробкой и окружающей средой.

Функции:

- Водо-и газонепроницаемость (с одной стороны, барьерная функция)

- Газообмен,осуществляемыйчерез чечевички (с другой стороны сообщение с окружающей средой)

- Теплоизоляция

- Механическая опора(благодаря клеткам феллемы)

- Защита от проникновения болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов)

- Защита внутренних тканей от высыхания

3. Корка или ритидом.

Наружная трещиноватая часть коры, представляет собой комплекс чередующихся участков перидермы и коры с флоэмой (проводящая ткань).

Является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корневище, стебле и корне. Корка ежегодно наращивается, за счет сезонного образования феллогеном нового слоя перидермы, который оттесняет старый наружный слой флоэмы и перидермы на периферию, что приводит к изоляции данных тканей, и они отмирают. Получается, что корка это и есть совокупность многочисленных отслоенных и погибших элементов перидермы и вторичных флоэм.

Наружная трещиноватая часть коры, представляет собой комплекс чередующихся участков перидермы и коры с флоэмой (проводящая ткань).

Является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корневище, стебле и корне. Корка ежегодно наращивается, за счет сезонного образования феллогеном нового слоя перидермы, который оттесняет старый наружный слой флоэмы и перидермы на периферию, что приводит к изоляции данных тканей, и они отмирают. Получается, что корка это и есть совокупность многочисленных отслоенных и погибших элементов перидермы и вторичных флоэм.

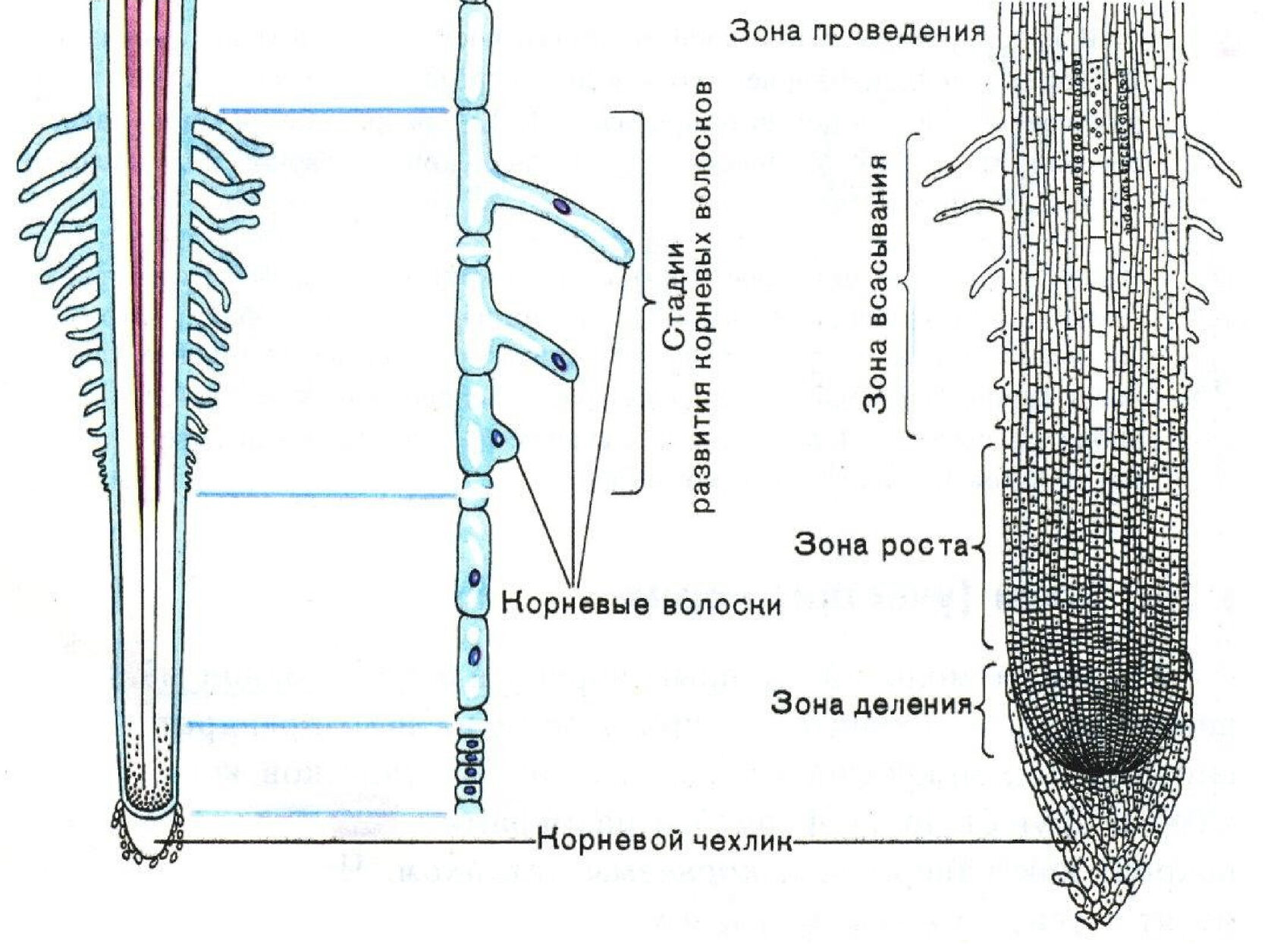

4. Эпиблема (ризодерма).

Это первичная покровная ткань молодых растений. Это первая барьерная ткань корня, избирательно поглощающая вещества почвы.

Происхождение эпиблемы связано с делением клеток дерматогена. Эта ткань уникальна, именно она формирует корневые волоски в зоне всасывания корня.

Эпиблема охватывает все до зоны проведения корня, ее длина может составлять несколько сантиметров.

Пика своего развития эпиблема достигает в зоне всасывания, где из нее формируются корневые волоски, всасывающие воду вместе с растворенными в ней минеральными солями. Активное всасывание веществ энергетически затратный процесс, в связи с этим эпиблема богата митохондриями.

По мере роста корня эпиблема постепенно разрушается, передавая свои функции к этому времени опробковевшим участкам корня - экзодерме - это клетки первичной коры корня, которые располагаются под эпиблемой. В зоне проведения после слущивания эпиблемы экзодерма может опробковевать и выполнять защитную функцию.

Это первичная покровная ткань молодых растений. Это первая барьерная ткань корня, избирательно поглощающая вещества почвы.

Происхождение эпиблемы связано с делением клеток дерматогена. Эта ткань уникальна, именно она формирует корневые волоски в зоне всасывания корня.

Эпиблема охватывает все до зоны проведения корня, ее длина может составлять несколько сантиметров.

Пика своего развития эпиблема достигает в зоне всасывания, где из нее формируются корневые волоски, всасывающие воду вместе с растворенными в ней минеральными солями. Активное всасывание веществ энергетически затратный процесс, в связи с этим эпиблема богата митохондриями.

По мере роста корня эпиблема постепенно разрушается, передавая свои функции к этому времени опробковевшим участкам корня - экзодерме - это клетки первичной коры корня, которые располагаются под эпиблемой. В зоне проведения после слущивания эпиблемы экзодерма может опробковевать и выполнять защитную функцию.

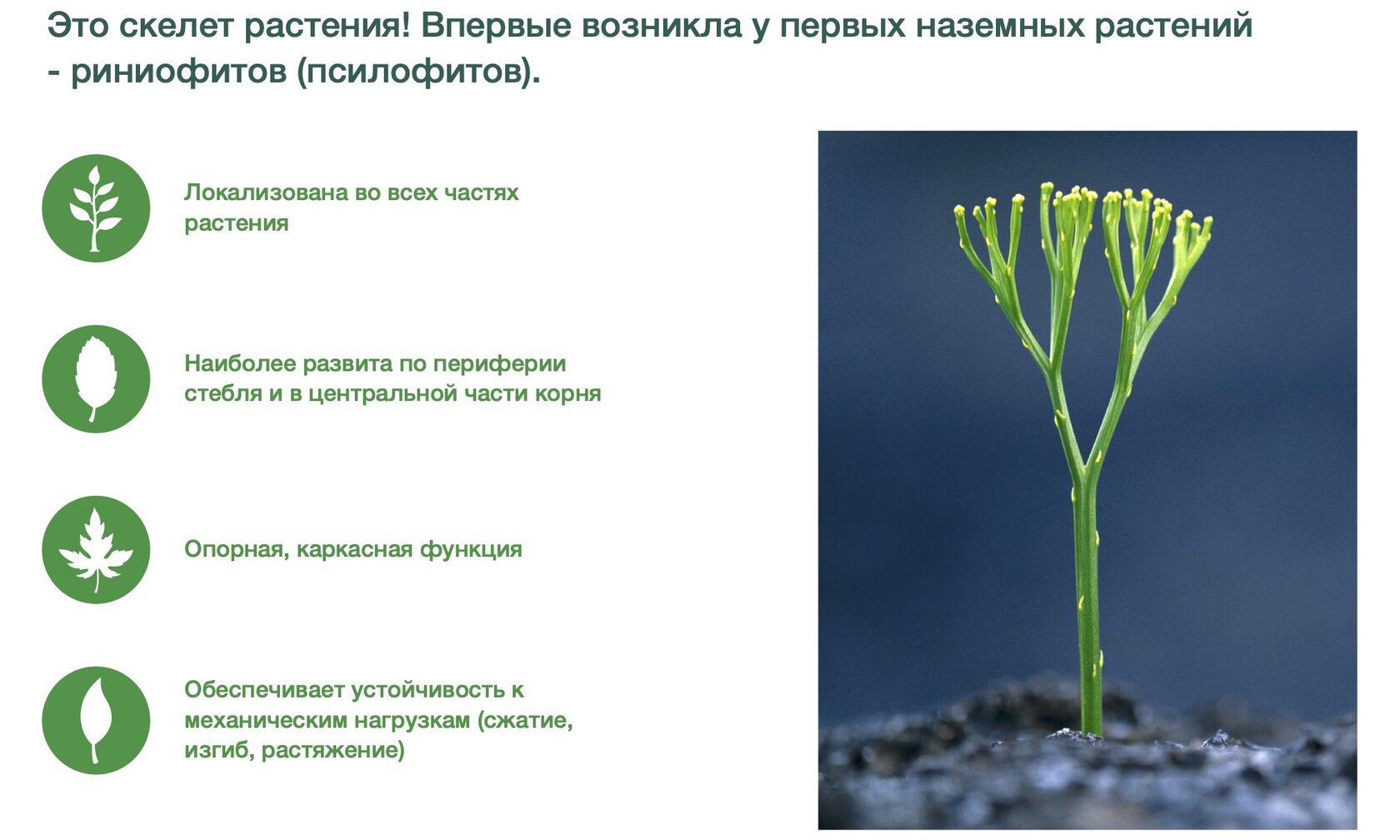

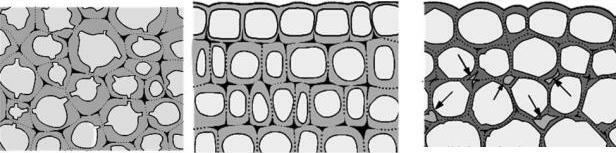

Механическая ткань

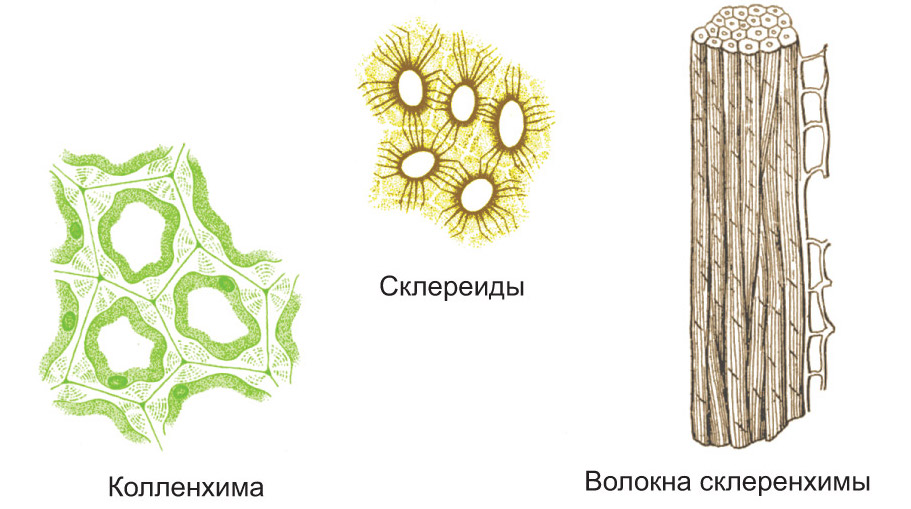

1. Колленхима

Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Способна к фотосинтезу, тк клетки содержат хлорофилл (в подземных частях растения колленхима не встречается).

Классификация:

1. Уголковая колленхима

Клетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях щавеля, гречихи, тыквы - двудольных растений, в крупных жилках листа, черешках листьев.

2. Пластинчатая колленхима

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.

3. Рыхлая

На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в углах с последующим образованием межклетников (пространства в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и- мачехи, горца земноводного.

Колленхима имеет неравномерно утолщенные клеточные стенки, в основе которых находятся полисахариды: целлюлоза, гемицеллюлозы. Способна к фотосинтезу, тк клетки содержат хлорофилл (в подземных частях растения колленхима не встречается).

Классификация:

1. Уголковая колленхима

Клетки в виде шестиугольников, клеточная стенка их утолщена в углах, а между углами стенки тоньше, поэтому данная ткань относится к неравномерно утолщенным. Встречается в стеблях щавеля, гречихи, тыквы - двудольных растений, в крупных жилках листа, черешках листьев.

2. Пластинчатая колленхима

Характерна для молодых стеблей многих деревьев. В отличие от уголковой колленхимы клетки имеют форму параллелепипеда, вытянуты параллельно поверхности стебля, их наружные и внутренние стенки утолщены.

3. Рыхлая

На раннем этапе развития клетки данной ткани разъединяются в углах с последующим образованием межклетников (пространства в тканях растения), имеются в стеблях красавки, мать-и- мачехи, горца земноводного.

2. Склеренхима

Состоит в основном из мертвых клеток, встречается в органах высших растений, выдерживает большие нагрузки. Клеточная стенка пропитана лигнином - смесь ароматических полимеров. Ядро и цитоплазма клеток разрушаются. Склеренхима представлена двумя типами тканей:

Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма которых называется "прозенхимная". Клетки плотно прилежат друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим кольцом.

Состоит в основном из мертвых клеток, встречается в органах высших растений, выдерживает большие нагрузки. Клеточная стенка пропитана лигнином - смесь ароматических полимеров. Ядро и цитоплазма клеток разрушаются. Склеренхима представлена двумя типами тканей:

- Склеренхимные волокна

Представлены вытянутыми и заостренными клетками, форма которых называется "прозенхимная". Клетки плотно прилежат друг к другу, их оболочка очень прочная, клеточные стенки утолщены равномерно. Волокна встречаются во всех органах растения в виде тяжей, могут быть рассеянны в проводящей ткани, собираться в группы или идти сплошным цилиндрическим кольцом.

В зависимости от того, в каком именно слое находятся эти волокна, выделяют разные названия, но суть от этого не меняется:

в ксилеме (древесине) - древесинные волокна (либриформ),

в флоэме (луб) - лубяные волокна (камбиформ),

на месте перицикла - перициклические волокна.

В текстильной промышленности широко используются не одревесневшие лубяные волокна, к примеру - льна. Из них получают разные ткани, широко применяемые в быту. Так что обязательно отметьте их хозяйственное значение.

- Склереиды

Стенки этих клеток сильно одревесневшие, могут быть пропитаны кремнеземом, известью, кутином. В случае, если диаметр клеток одинаковый (плоды груши) их также называют каменистые клетки (брахисклереиды). Палочковидные склереиды встречаются в семенах бобовых. Остеосклереиды имеют расширение на обоих концах клетки, встречаются в листьях чая. В листьях камелии cклереиды приобретают удивительную форму, напоминающую звезду, они называются астросклереидами.

Как вы уже убедились, склереиды представляют собой мертвые клетки самых различных форм, обнаруживаются во многих органах растения.

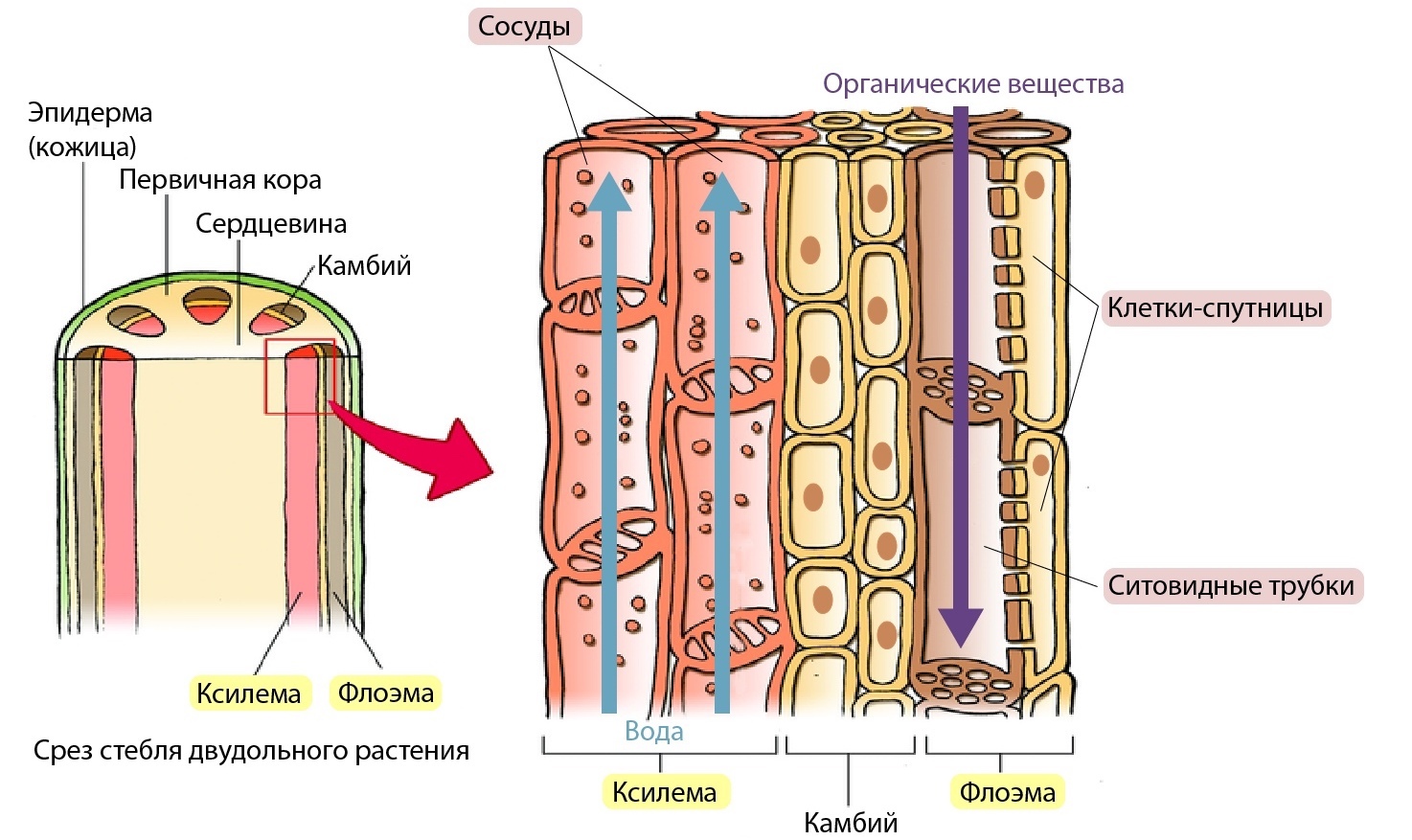

Проводящая ткань

Древесина (ксилема)

{$te}

Луб (флоэма)

Обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их от листьев, где они образуются в процессе фотосинтеза в те части растения, где они необходимы: плоды, семена, конусы нарастания, подземные части. Основную массу перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод - дисахарид сахароза. Представлена ситовидными трубками.

- Ситовидные элементы (трубки)

- Клетки-спутницы (сопровождающие клетки)

- Склеренхимные элементы (лубяные волокна)

- Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

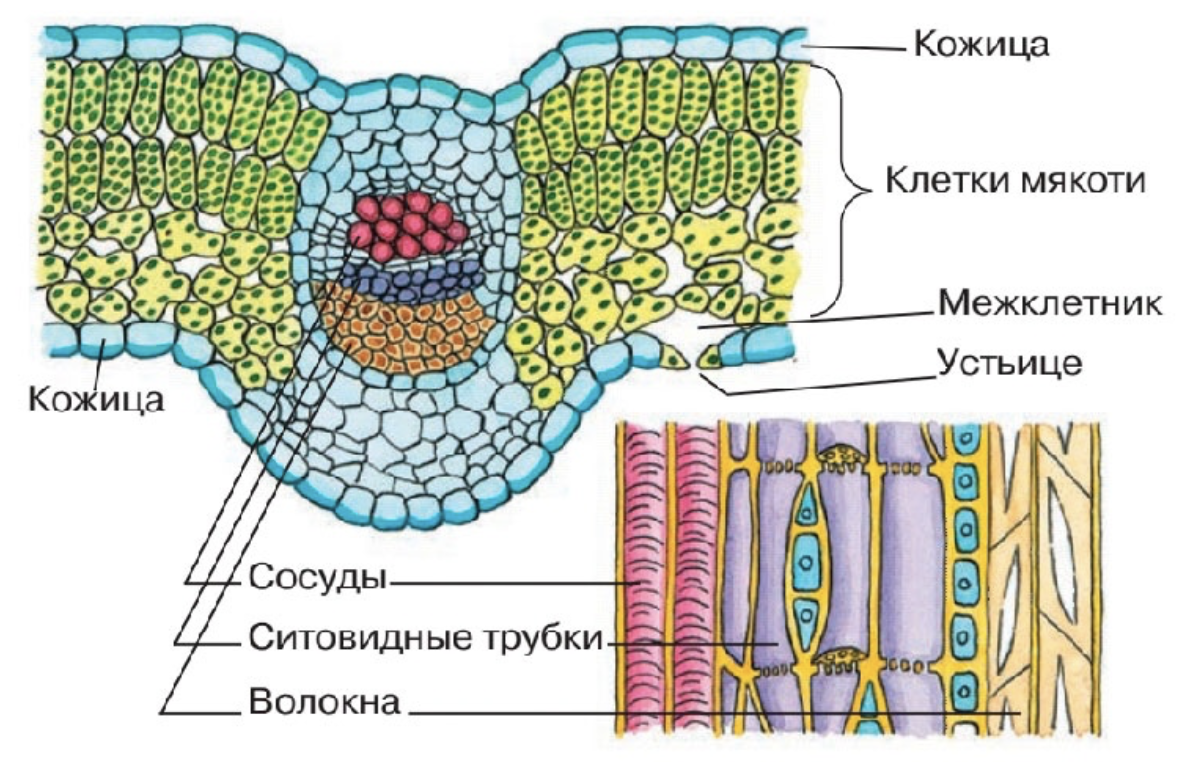

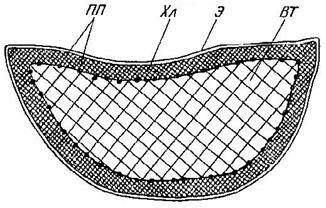

Жилка

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой.

Ксилема (сосуды) располагается сверху, флоэма (ситовидные трубки) - снизу.

Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима - выполняющая опорную функцию. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима.

Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре.

Ксилема (сосуды) располагается сверху, флоэма (ситовидные трубки) - снизу.

Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима - выполняющая опорную функцию. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима.

Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре.

Выделяют два вида жилок:

Открытые

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

Закрытые

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образование новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Основная ткань

Здесь идет газообмен с окружающей средой, фотосинтез, запасание питательных веществ, запасание воды. Составляет основную часть массы растения, состоит из живых паренхиматозных клеток, образованных из первичной меристемы - верхушечной (апикальной).

Ассимиляционная ткань (хлоренхима)

Ассимиляционная = синтезирующая.

За счет содержания хлоропластов и хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза. Например, это столбчатая ткань мякоти листа, или мезофилл - мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Ассимиляционная = синтезирующая.

За счет содержания хлоропластов и хлорофилла в данной ткани, здесь активно идет процесс фотосинтеза. Например, это столбчатая ткань мякоти листа, или мезофилл - мягкая ткань, заключенная между двумя слоями эпидермиса в листьях растений.

Хлоренхима расположена непосредственно под эпидермисом, это обеспечивает ее хорошее освещение и газообмен с окружающей средой. Она встречается в надземных органах растений, таких как листья, молодые побеги. Но это не исключает возможность ее возникновения на освещенных корнях, к примеру, в корнях водных растений, воздушных корнях.

Воздухоносная ткань (аэренхима)

Главная ее функция - газообмен.

Отличается наличием межклетников - тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду. Локализована в губчатой ткани листа.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она помогает листьям водоплавающих растений держаться на плаву.

Главная ее функция - газообмен.

Отличается наличием межклетников - тканевых пространств, служащих вместилищем для газов. Сквозь устьица воздух межклетников путем диффузии уравнивается по составу с атмосферным воздухом. В межклетниках из атмосферного воздуха клетки растения поглощают углекислый газ и выделяют в полость кислород, который затем поступает в окружающую среду. Локализована в губчатой ткани листа.

Благодаря наличию межклетников в ткани ее удельный вес уменьшается, и она помогает листьям водоплавающих растений держаться на плаву.

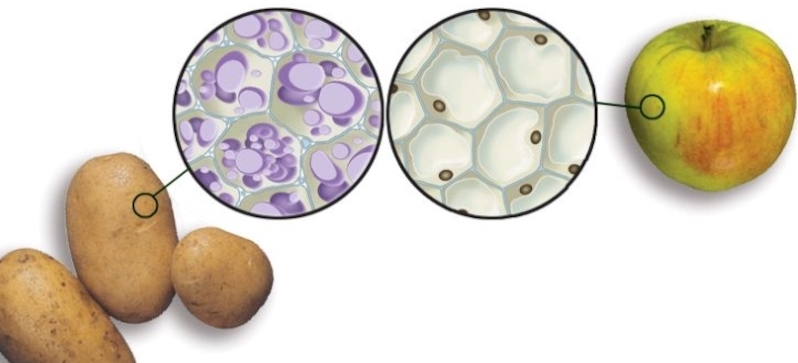

Запасающая ткань

Главные функции: запасание и хранение питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Преобладает в плодах, сердцевине, луковицах и семенах, клубнях и корневищах.

Запасным питательным веществом растений является крахмал.

Запасным питательным веществом растений является крахмал.

Водоносная ткань

Клетки этой ткани отличаются большим запасом в вакуолях слизистых веществ, удерживающих влагу, что способствует удержанию и запасанию воды. Она хорошо развита у растений, приспособленных к жизни в засушливых местах с сухим климатом.

Такие растения получили название - суккуленты: алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

Такие растения получили название - суккуленты: алоэ, кактусы. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.

Водоносная паренхима при наступлении засухи постепенно отдает свои запасы воды другим, жизненно важным для растения тканям, в первую очередь хлорофиллоносной паренхиме.

Восходящий транспорт веществ в растениях

- Корневое давление

- Транспирация воды листьями

- Силы сцепления молекул воды